日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

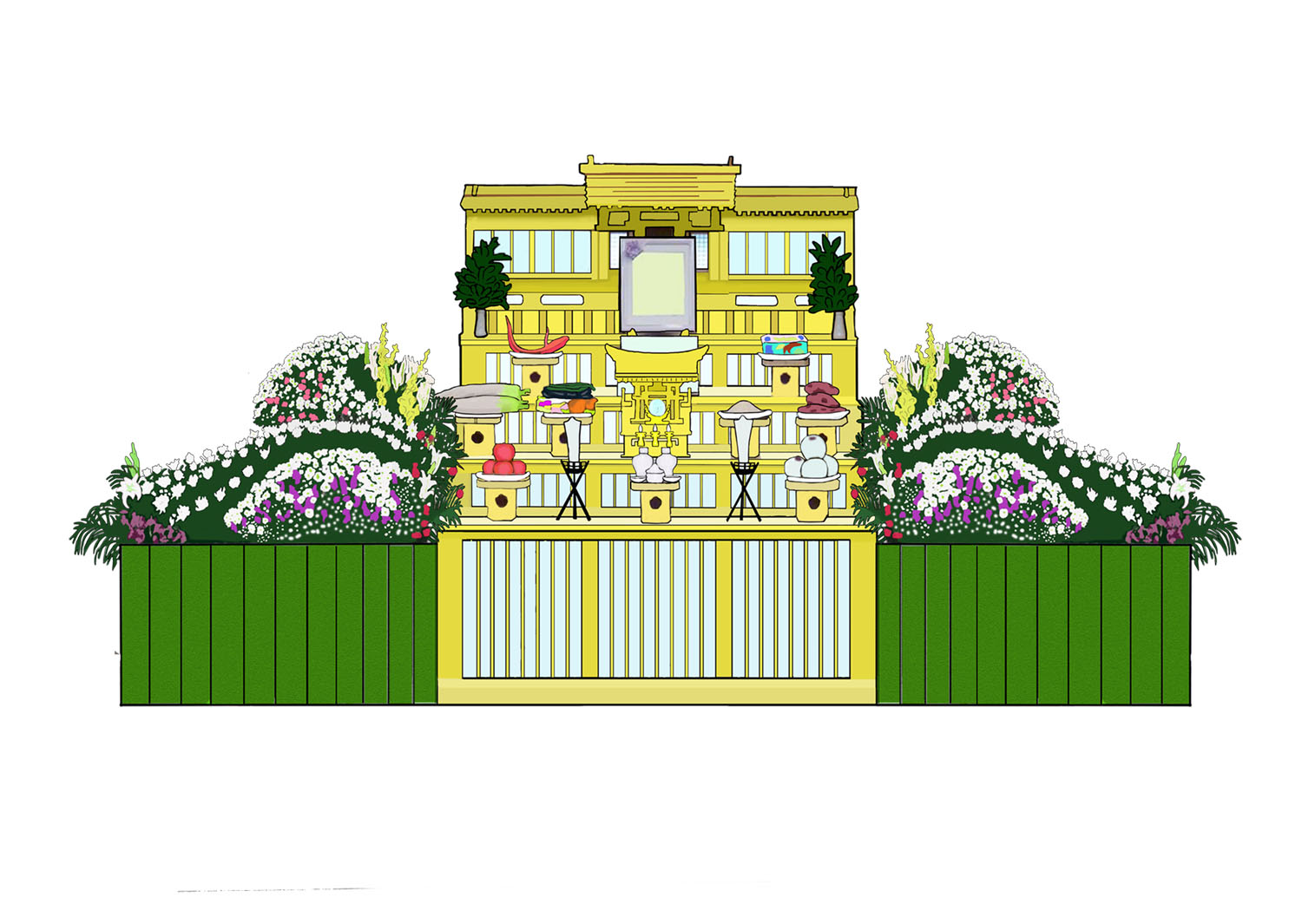

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて) 9月 の行事 しきたり 早見表 お彼岸 重陽の節句などのすべてがわかる

9月 行事しきたり 早見表1日2日3日4日5日6日①防災の日(↓下記に詳しく)②十五夜 中秋の名月(に詳しく)7日8日9日10日11日12日③秋の七草 目で楽しむ七草(↓に詳しく)白露(はくろ)二十四節気上総十二社祭り(かずさじゅうにしゃま...

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)  日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)  日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)  日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)  日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)  日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)  日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)  日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)  日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)  日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)

日本のしきたり方法(月別 四季 文化すべて)