7月 は、「文月(ふづき)」書道の上達を祈願を行った月になります。7月は、七夕、お中元、丑の日などがあります。七夕の意味やお中元の贈り方など詳しくご紹介していきます。参考にしてください。

7月 のしきたり早見表

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |

| ①半夏生(はんげしょう)(↓に詳しく) | ソフトクリームの日

戸出七夕祭り(富山県) |

②お中元(↓に詳しく) | 穴子の日(語呂合わせ) | 硯(すずり)洗いの日 | |

| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |

| ③七夕(↓に詳しく) | ④暑中見舞い(↓に詳しく) | 納豆の日(語呂合わせ) | 祇園祭(京都)詳しくは⇒素戔嗚尊( スサノオ )=午頭天皇(ごずてんのう) 疾病よけの神様の話 | 洋食器の日(7ナ12イフ 語呂合わせ) | |

| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |

| 日本標準時刻制定記念日 | 盂蘭盆会(うらぼんえ)一部の地域 | 虹の日(ナナ7イロ16語呂合わせ) | 山鉾巡業(京都) | 防災の日(毎月18日) | |

| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |

| ⑤土用の入り(↓に詳しく)海の日 | 日本三景の日(林春斎の生誕に由来) | 熊谷うちわ祭り(埼玉県) | ふみの日 | ||

| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |

| かき氷の日(ナ7ツゴオリ25語呂合わせ) | 夏風呂の日(ナツ7ブロ26語呂合わせ) | 菜っ葉の日(ナ7ッパ28語呂合わせ) | 七福神の日(シチ7フク29語呂合わせ)七福神のひとり商売繁盛の神様の 恵比寿 (えびす)=えべっさんとは |

| 31日 |

| 風鈴祭り(埼玉県) |

①半夏生( 7月 2日)の意味

https://thumb.photo-ac.com/08/08b40f886287cde3cc278527f5126e24_w.jpeg

半夏生(はんげしょう)とは、夏至(げし)から数えて11日目にあたる頃です。半夏(はんげ)は、別名「烏柄杓(からすびしゃく)」といい、薬草になります。

半夏生(はんげしょう)の植物は、この時期白い花を咲かせそのまわりの葉の半分が白く染まるところから、化粧をしているように見えるので「半夏生」の名前がついています。

半夏生(はんげしょう)の時期は、田植えを終える目安の日でもあります。この日までに田植えを済ませておくと秋の実りがよくなるといわれているので、農家にとって大切な節目の時期です。

関西では、稲の根がタコの足のようにたくさん張ることを祈願しタコを食べるのが有名です。

②お中元( 7月 2日~)の贈り方

http://gahag.net/img/201604/12s/gahag-0075354846-1.jpg

お中元は、日頃の感謝の気持ちを品物と一緒に贈るものです。お中元の由来は、古代中国の風習が日本に定着したと言われています。

お盆との結びつきから7月にお盆を行う地域では、お中元を7月初めから15日くらいが目安になり、月遅れで行う地域では、7月下旬から8月15日までに贈ります。

相手先に持参し渡すのが主流でしたが、近年は、宅配便などで届けるのが一般的になっています。

近くの方や取引先などへ直接お中元を手渡しする場合は、赤白水引蝶結びの外のしで「お中元🎀贈り主の姓」が一般的です。

宅配する場合は、内のしで贈ります。宅配する場合は、挨拶状をつけておくとより丁寧になります。

お中元の挨拶状の書き方など詳しくはこちらを参考に⇒お中元 の贈り方、送り状、お礼状の書き方 お中元 時期がすべてわかる できる大人のマナー

【日本の夏のしきたり】 七夕 ・ お中元 日本のしきたりの意味とマナー

ビジネスでのお中元の贈り方挨拶状の書き方についてはこちらを⇒【ビジネス文書】お中元・お歳暮 の 送付状 の書き方 好印象を与える文書

【 夏のビジネス文書 】暑中見舞い・残暑見舞い・お中元送付状の書き方

お中元をいただいたあとは、お礼のあいさつをするかお礼状を出すようにするのが礼儀です。

詳しくは⇒【ビジネス文書 お礼状 の書き方】 お見舞い・お中元・お歳暮・就任など お礼状のポイントがわかる

③七夕( 7月 7日)

写真AC

七夕は、5節句のひとつです。短冊などの飾りは、中国の陰陽五行説から赤白青黄の5色使います。

「七夕」の歌の中にも「5色の短冊」という歌詞がありますね。もともと中国の行事「乞巧奠(きつこうでん)」から短冊に願い事を書くようになったといわれています。

「織姫」「彦星」は日本名で、中国では「織女(しょくじょ)」「牽牛(けんぎゅう)」といいます。

結婚した二人は、お互いに夢中になるあまり仕事をしなくなってしまい、そのことに怒った天帝がふたりを引き離し、年に一度7月7日だけ会うことを許したというお話が七夕です。

日本では、七夕をお盆の準備期間と考えられていることから水浴びで身を清めたりお墓を掃除する風習もあります。

また、笹飾は「一日のはじまりは日没から」という説により7月6日の夕方にかざるとよいそうです。

七夕の日に、天の川に見立てた素麺(そうめん)を食べると暑気払いになるという風習が広がりました。

七夕の笹飾など詳しい話はこちらを参考に⇒【 七夕 】 七夕のくわしいお話 笹かざり・食べもの 七夕を子供と一緒に楽しむ!

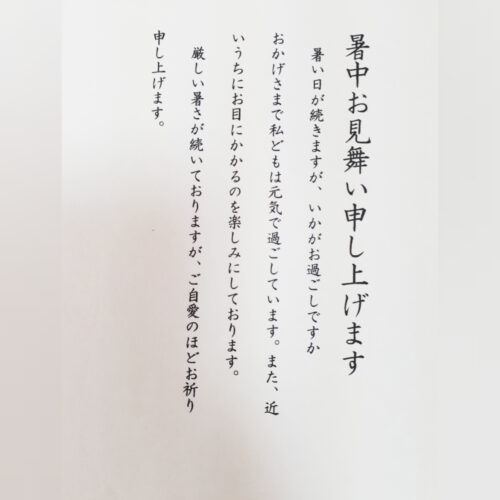

④暑中見舞い( 7月 7日頃~8月7日頃)

暑中見舞いは7月7日頃から8月7日頃までに送ります。お世話になった方へ季節のあいさつに贈り物をするようになり、直接会いに行けないなどのときに簡略化して暑中見舞いのハガキを送るようになりました。

年賀状、寒中見舞い、暑中見舞い、残暑見舞いなど季節ごとに挨拶をすることで相手への感謝と敬いの気持ちを表します。

ちなみに暑中見舞いの「見舞い」の言葉は、自分と同等もしくは下の立場の人へあてた表現になるので、目上の人へは「暑中お伺い申し上げます」と書くのが礼儀になります。

詳しくは、暑中見舞いハガキの書き方を参考に⇒【必見!】「 暑中見舞い 」「残暑見舞い」の書き方 できる人の文章の書き方とマナー

ビジネス用の暑中見舞いの書き方については⇒【 夏のビジネス文書 】暑中見舞い・残暑見舞い・お中元送付状の書き方

⑤土用入り・土用の丑の日( 7月 20日~2週間程度)

https://www.ac-illust.com/

7月 20日~2週間程度暑さをのりきるためできた食風習が「土用の丑の日」です。いつしか「土用」=夏をさすようになりました。

江戸時代に発明家の平賀源内(ひらがげんない)が「『う』のつくものを丑の日に食べると夏負けしない」と言います。

それを聞いて夏場にお客をいれたい鰻屋が「本日土用の丑の日」という看板をあげて宣伝したのがはじまりで、鰻(うなぎ)を食べて精をだすようになりました。

つまり、土用の丑の日には、鰻(うなぎ)以外にも梅干し、うどんなど「う」のつく食べ物をたべて夏の暑さを乗り切ることが大切ということです。

7月のしきたり早見表お役立てください。