5月 桜が終わりさまざまな花が咲き誇る季節です。「立てば芍薬(しゃくやく)、座れば牡丹(ぼたん)、歩く姿は百合の花」と美人をたとえることわざがあるように 5月 になると百花の王と呼ばれる牡丹などが一斉に咲くだけではなく、八十八夜の新茶、端午の節句、母の日などのイベントもあります。

八十八夜の茶摘みおいしいお茶の入れ方や端午の節句の意味準備などご紹介していきます。

5月 のしきたり早見表

| 5月 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |

| 皐月・早月(さつき) |

①八十八夜(↓に詳しく) |

憲法記念日浜松祭り・大凧あげ祭り |

②端午の節句(↓に詳しく) |

立夏 | |

| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |

|

コナモン(粉)の日5・7語呂合わせ |

③5月第2日曜日 母の日(に詳しく)世界赤十字デー |

愛鳥週間(5/16まで) | |||

| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |

| 愛犬の日 |

風日祈祭り(三重・伊勢神宮)

|

葵祭(賀茂祭)(京都府) |

三社祭(東京・浅草神社)神田祭(東京) |

||

| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |

| 藻刈神事(三重県・二見輿玉神社) | ラブレターの日(5コイ・23ブミ)語呂合わせ | ||||

| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |

|

百人一首の日 小倉百人一首完成日 |

ゴミゼロの日(5ゴ・30ミゼロ)語呂合わせ |

| 31日 | |||||

| 世界禁煙デー(WHO 世界保健機関が定めた) |

①八十八夜とは( 5月 2日)

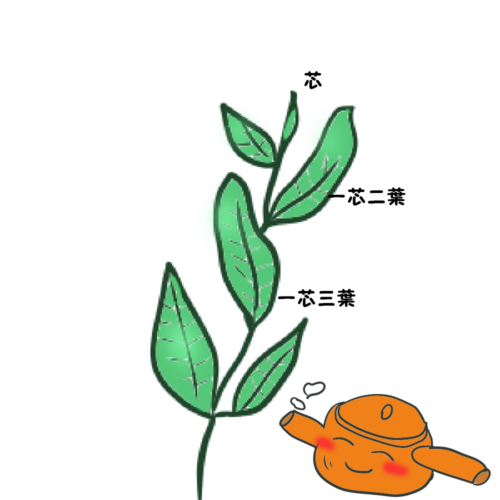

「夏も近づく八十八夜」の歌でもなじみがある八十八夜とは、茶摘みの季節を表します。八十八夜で摘み取ったお茶には無病息災、不老長寿の薬と言われています。

八十八を縦に書くと「米」という文字になることからも八十八夜は米作りとも関係が深い日とされ種まき、田植え、茶積みの時期が重なります。

八十八夜をより詳しく⇒八十八夜(はちじゅうはちや)の お茶 の意味 お茶 の入れ方と出し方

おいしいお茶の入れ方

①急須に新茶(玄米茶、煎茶、ほうじ茶)を入れる前に急須と湯飲みにお湯だけを入れあたためます。

②急須に入れる茶葉(1人分)煎茶でティースプーン1.5~2杯分、ほうじ茶は、2杯分、玄米茶は3杯分を目安にします。

③熱々のお湯より常温に冷ましたお湯を急須に入れ1分程度おいてから急須をまわし、ゆっくり湯飲みにお茶をそそぐのがポイントです。

②端午の節句( 5月 5日)

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/5b/5b3b39e414421fdfc18ac82a74ae1de7_w.jpg

端午の節句は男の子を中心にしたお祝いの日になります。端午の節句に鎧兜(よろいかぶと)を飾り、かしわ餅や粽(ちまき)を食べ、空には鯉のぼりが泳ぎ、菖蒲湯にはいるのがならわしですね。

菖蒲(しょうぶ)が端午の節句で使われる意味

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/a2/a27fd2a9266655cee039c5a80068d6d2_w.jpg

菖蒲が端午の節句で用いられるようになったのは、鎌倉時代からと言われています。菖蒲(しょうぶ)は、邪気を祓うという中国のならわしが日本に伝来したのがはじまりで、端午の節句で用いられる菖蒲は、アヤメ科の菖蒲とは種類が異なります。

菖蒲は、「武士の尚武」や「勝負」と結びつき、昔は、菖蒲の葉で鎧兜(よろいかぶと)を作って遊んだ子供も多かったそうです。

端午の節句に菖蒲湯に入ると邪気を祓い、厄難を除くと信じられてきました。実際に血行促進、疲労回復の効能があり、殺菌作用があるといわれています。

湯船の菖蒲の葉を少し揉むと香りがさらによくなります。

五月人形の飾り方と意味

五月人形の鎧兜(よろいかぶと)には、命を守る象徴であることから厄災から守る意味があると言われています。

飾り方は、地域や五月人形の種類により違うといわれています。三段飾りの一般的な飾り方は、1段目上段中央に鎧兜(よろいかぶと)、向かって右に刀、左に弓を飾ります。

2段目中段向かって右から陣笠、陣太鼓(じんたいこ)軍扇(ぐんせん)、両脇に飾火(かざりび)がきます。

3段目下段に中央に瓶子(へいし)左右に三方や発足台にのせた粽(ちまき)、かしわ餅を飾ります。

〔広告〕雛人形の通販ならここ

経済産業大臣指定、伝統的工芸品。

一度、真多呂人形をご覧下さい。 ![]()

![]()

端午の節句では地方(主に関東・関西)によりかしわ餅、ちまきとわかれます。江戸時代から食べるようになったとされるかしわ餅の柏は、若い芽が出ないと古い葉が落ちない様子から「跡継ぎが絶えない」「子孫繁栄」をあらわします。

粽(ちまき)は、中国から伝わった文化で、戦国時代の戦で保存食として用いられ粽の形が鉄砲に似ている様子から「身を守る」という意味をもちます。

鯉のぼりの意味

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/04/25/12/24/carp-streamer-2259553_960_720.jpg

鯉のぼりは、江戸時代から滝を登る鯉のようにたくましく育つようにと子供の出世を願って立てるようになりました。

鯉のぼりの一番上の「天球」には、鯉が竜になって天に昇るのを導き、「矢車」「吹き流し」には、魔除けの意味があるという説もあります。中国の陰陽五行説が関係していると言われています。

より詳しく端午の節句がわかるこちらも参考に⇒【端午の節句】5月飾り 端午の節句 で用意するもの それぞれの意味すべてわかる!

③母の日 5月 第2日曜日

母の日は、1907年にアメリカの女性が母親の命日( 5月 9日)に白いカーネンションを捧げ、母親に感謝をしたという出来事がきっかけで広がり、大統領が 5月 の第2日曜日を「母の日」と制定しました。

そこから、亡き母には、白のカーネンション、存命の母には、赤いカーネンションを贈るようになったそうです。日本では、終戦後に母の日が一般的になったといいます。

〔広告〕