通夜葬儀 の際には、服装、焼香の仕方、不祝儀袋の渡し方などのマナーがあります。また、宗教によってもちがいます。

ここでは、仏式の 通夜葬儀 のマナーを中心に訃報の連絡を受けてから通夜や葬儀で戸惑わないためのしきたりについて詳しくご紹介していきます。

神式・キリスト教式の葬儀マナーについては→【 保存版 】 神式 ・キリスト教式 の通夜・葬儀のマナー 失敗しないための作法まるわかり「手水の儀」「玉串奉奠」「前夜祭」など

《広告》

通夜葬儀での服装

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/19/199f7ebd04c3c04c5d8dd47d5690dc37_w.jpg

通夜のときは黒っぽい服で葬儀の際は喪服にするというしきたりがありましたが、近年では、葬儀会館などで通夜と葬儀をすることも多いので、

通夜の時でも喪服というスタイルが一般的になってきました。ここからさらに女性と男性の服装について詳しくご紹介します。![]()

女性服装

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/cd/cd2b017dfa1b9c4b27c5b9115eed44a5_w.jpg

女性の通夜での服装は、ダークグレー、濃紺、黒など光沢のないワンピース、スーツ、アンサンブルなどが無難です。

アクセサリーは、結婚指輪、パールくらいにし、メイクは派手にならないようにします。葬儀の場合は、黒を基本にし、ストッキング、靴、バックもすべて黒にします。

ただし、光る素材のボタンなどはさけましょう。

ただし、光る素材のボタンなどはさけましょう。

男性の服装

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/89/89520d6e4b28f7abc0429d735cf10ab0_w.jpg

男性の通夜での服装は、黒、濃紺、ダークグレーのスーツに白シャツ、黒のネクタイが一般的です。葬儀の場合も、黒のスーツに白シャツ、黒ネクタイにします。

タイピンは外すようにしましょう。時計は目立たないもので派手な時計はさけます。

タイピンは外すようにしましょう。時計は目立たないもので派手な時計はさけます。

不祝儀袋(のし袋)の渡し方 受付でのマナー

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/07/079146b303c4a3aa5101f2192c02517a_w.jpg

1.受付にいる係の人に一礼し、「この度はご愁傷様です(仏式)」と短くお悔やみの言葉を述べるようにします。

2.不祝儀袋(のし袋)をふくさから取り出し、ふくさを軽くたたみ手前におき、相手から不祝儀袋(のし袋)の文字が正しく読める向きにを変えて両手で渡します。

3.会葬者名簿に住所、氏名を記入します。

不祝儀袋の書き方はこちらを参考に⇒不祝儀袋(のし袋)「御霊前」「御香典」 書き方とマナー

神式の不祝儀袋 書き方はこちらを参考に⇒【保存版】神式 通夜・葬儀での 不祝儀袋 (のし袋)書き方

通夜と葬儀の両方に参列するときは、不祝儀袋(のし袋)は通夜で渡し、葬儀では受付係に「お供えはすませましたので」と断りをいれ、記帳だけします。

受付係に一礼してから会場へ向かうようにします。

不祝儀袋の書き方種類の詳しい内容はこちらを参考に→【保存版】通夜・葬儀での 不祝儀袋 (のし袋)の書き方 不祝儀袋 種類・宗教別・地方別すべてがわかる

通夜・葬儀に参列する人に不祝儀袋(のし袋)を託すときのマナー

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/0c/0ca757135b1bfaee1b0b7ce9639c288d_w.jpg

会社の上司の代理として通夜、葬儀に参列する場合は、受付係に代理であることを伝え、会葬者名簿に会社名と上司の名前を書きその下に「代」と小さく書くのがマナーです。

同僚や友人に香典を託す場合も個別に不祝儀袋(のし袋)を用意します。できるだけ、友人などに不祝儀袋を託すのではなく、代理をたてるようにします。

代理がいない場合は、手紙と不祝儀袋(のし袋)を郵送し、後日弔問に行くほうが良いでしょう。

同僚や友人と連名で不祝儀袋(のし袋)にするのは失礼になるのでやめましょう。

同僚や友人と連名で不祝儀袋(のし袋)にするのは失礼になるのでやめましょう。

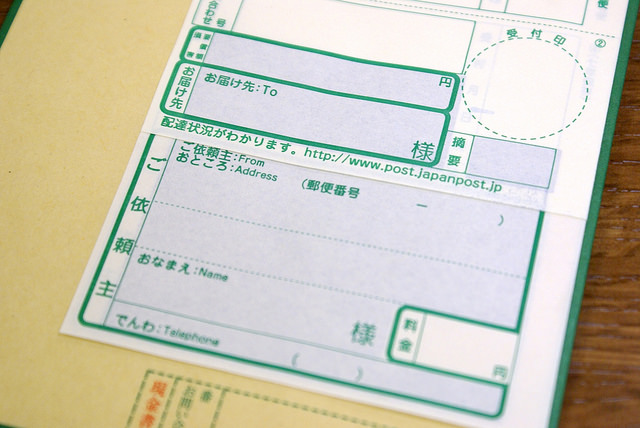

通夜・葬儀に出席できないときの不祝儀袋(のし袋)郵送マナー

https://photosku.com/images_file/small_images/s001_623.jpg

遠方に住んでいるなどの事情で通夜や葬儀に参列できないときは、なるべく早く不祝儀袋(のし袋)を郵送します。

相手の宗教がわからないときの不祝儀袋の表書きは「御霊前」にします。市販ののし袋(水引が印刷されているもので大丈夫です)

にお悔やみの言葉と参列できないことへのお詫びを書いた手紙を同封するか弔電をうつのがマナーです。

弔電を送るならネットでも申し込める電報サービスもあるのでおすすめです。

《広告》

お悔やみの気持ちをお伝えする電報サービス【VERY CARD】 ![]()

郵送に添える手紙マナー

https://www.flickr.com/photos/35962451@N04/14774358128/in/photolist-ovyrWy-oMLWyB

同封する手紙などにつかってはいけない忌み言葉(いみことば)があります。「重ね重ね、たびたび」などの重ね言葉、「死亡、死去」など直接的言葉、「とんでもないこと」など過剰な表現、

「冥福、供養、成仏」などは仏教用語になるのでキリスト教では使わない言葉になります。

また、お悔やみの手紙には頭語や時効のあいさつの前文を省きます。便箋封筒は、白無地のものを使い、

洋封筒に宛名を縦書きする場合は、左から右へ閉じるようにするのがマナーです。

葬祭で使ってはいけない言葉や数字についてはこちらを参考に→【葬祭マナー】お悔やみの時のあいさつの仕方 正しい 言葉 と絶対使ってはいけない 言葉

手紙の書き方例

お父様の突然の悲報に接しまして、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。〇〇様をはじめご家族の皆様のご悲嘆いかばかりかとご心中拝察いたします。

本来なら参上いたしましてご焼香いたすところでございますが、参列することもかなわず大変申し訳なく存じます。

心ばかりのお香料を同封させていただきました。ご霊前にお手向けくださるようお願い申し上げます。

まずは、略儀ながらお悔やみ申し上げます。

ビジネスでの手紙文についてはこちらを参考に→【ビジネス文章】弔事ビジネス文章 お悔やみ状 の文章の書き方がすぐわかる

《広告》

![]() 【文賢】独自に研究を続けた「100を超える視点」を用いて、あなたの文章をチェックします。

【文賢】独自に研究を続けた「100を超える視点」を用いて、あなたの文章をチェックします。 ![]() 文章作成アドバイスツール【文賢】

文章作成アドバイスツール【文賢】 ![]()

通夜・葬儀での焼香の仕方

http://www.ashinari.com/2013/12/06-384126.php

次に焼香の仕方についてです。基本の「立礼の場合の焼香」、仏式の「座礼焼香」「回し焼香」「線香焼香」についてご紹介します。

【立礼の焼香】の仕方

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/39/3905321174a00ce7a58cf4f3c997cf9d_w.jpg

1.焼香台の手前まで進んでから、遺族と僧侶に一礼します。

2.焼香台の前まで進み、祭壇の遺影を仰ぎ一礼します。

3.親指、人差し指、中指で少量の抹香をつまみ軽く頭を下げ、目の高さくらいまで持ち上げます。

4.抹香を香炉の中に入れます。3~4を2回繰り返します(宗派や列席者の人数によって回数が違いますので前の人や会場の指示にしたがいます)

5.数珠をかけ合掌し故人の冥福をお祈りします。

6.遺族と僧侶にお辞儀をします。

【座礼の焼香】の仕方

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/83/83564a63fd3f80472f2da70e5a0d9732_w.jpg

1.順番が来たら次の人に軽く会釈をします。

2.腰を低くしたままの体制で焼香台の手前まで進み、畳に正座し遺族と僧侶に一礼します。

3.遺影を仰いで一礼してから座布団にあがります。祭壇に向かって一礼してから立礼のときと同じように右手で抹香をつまみ目の高さくらいまで持ち上げて香炉に入れます。

4.遺影に合掌し故人の冥福を祈ります。座布団から降りたら2~3歩膝退をし、遺族と僧侶に一礼してから腰を低くしたまま自分の席に戻ります。

【回し焼香】の仕方

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/cd/cd76014626ab6f05d41a0581b16641ec_w.jpg

1.会場が手狭のときや列席者の人数が多いときは、「回し香」になります。

盆にのった焼香と香炉が回ってきたら軽く頭を下げ両手で受け取り、静かに自分の膝の前におくか狭いときは、膝の上にのせます。

2.遺影に向かって一礼します。

3.立礼のときと同じように右手で抹香をつまみ目の高さくらいまで持ち上げ香炉に入れます。

4.焼香が終わったら遺影に向かって合掌し、お盆を両手に持って次の人に回します。

【線香焼香】の仕方

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/e4/e4801be11b45825669316b52461430ed_w.jpg

1.手前まで進んでから、遺族と僧侶に一礼します。

2.祭壇の遺影を仰ぎ一礼します。

3.右手で線香を取ってからろうそくの火をつけます。

4.線香の火は口で消さず、必ず手であおいで消すようにします。

5.香炉に線香を立てるか宗派によっては寝かせておきます。

6.数珠をかけ合掌し故人の冥福をお祈りします。

7.遺族と僧侶に一礼します。

通夜・葬儀 のときの気をつけなければいけないマナー

http://gahag.net/img/201606/04s/gahag-0093065003-1.jpg

会場で遺族にわざわざあいさつに行くことはやめましょう。気になったとしても死因をたずねたりすることも避けましょう。

式場で親しい人に出会ったとしても式場での私語は厳禁です。通夜ぶるまいを受けたときは、「にぎやかな方が故人も喜びますので」という言葉が遺族からあっても宴会と勘違いせず騒がないことが大事です。

テーブルマナーについては→【 和食 テーブルマナー】和食 の食べ方 知っているだけでできる人!

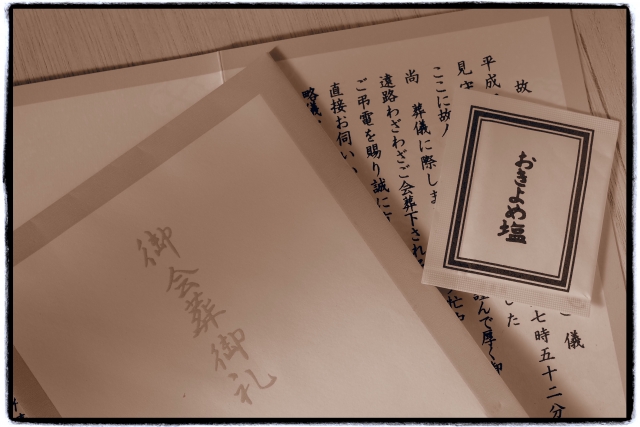

通夜・葬儀のお清めの塩とは

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/de/de9d7e959a1d3ec9030ef312a432c009_w.jpg

通夜、葬儀のときに「お清めの塩」が配られることがあります。これは、神道の解釈が影響し「死のけがれを清める」と考えられているからです。

しかし、仏教では人の死はけがれたものと考えられていないので、お清めの塩が必要ではないとされています。

気になる場合は「お清めの塩」を使うのも自由です。使わなくても大丈夫です。参考にしてみてください。

遺族側からの葬儀までについてはこちらを参考に→【完全保存版!】葬儀までに行う儀式と法要の意味 葬祭のマナー 葬のしきたりすべてここでわかる!