【完全保存版!】 葬儀 までに行う 儀式 と法要の意味 葬祭のマナー 葬のしきたりすべてここでわかる!

- 2019.02.03

- 日本の文化 しきたり 方法がわかる(月別 四季 文化すべて)

- 湯灌, 年忌法要, 世話役, 通夜, 初七日, 死装束, お墓参り, 弔電, 葬儀, 四十九日, 頭陀袋, 日本のしきたり, 供花, 香典, 法要, 六文銭, 葬のしきたり, 供物, 不祝儀袋, 満中陰志, 枕飾り, 儀式, 通夜ぶるまい, 弔問, 尽忠陰, 三途の川, 総裁のマナー, 引導, お悔やみ, 閻魔大王, 北枕, 令和, お別れの会, 焼香, 十王, 枕直し, 出棺, 僧侶, お布施, お悔やみの言葉, 位牌, 訃報, 法施, 告別式, 精進落とし, 末期の水, 財施, 半通夜, 日本マニュアル, 精進料理

訃報を受けたとき、通夜、 葬儀 のお手伝いなどを頼まれたときの対応いざというときの通夜、 葬儀 にまつわる 儀式 に関するマナーについて詳しくご紹介していきます。

- 1. 『末期の水』は、あの世に安らかに旅立てるようにと願いを込めた儀式

- 2. 『湯灌(ゆかん)・死装束(しにしょうぞく)』の 儀式 とは

- 3. 『枕飾り』の 儀式とは

- 4. 訃報を受けたときの 葬儀 マナー

- 5. 通夜・ 葬儀 でお手伝いを頼まれたときのマナー

- 6. 弔問のマナー

- 7. 供花・供物を贈るときのマナー

- 8. 『通夜』の儀式にある意味とマナー

- 9. 『葬儀』の儀式の意味とマナー

- 10. 『告別式』の儀式の意味とマナー

- 11. 『出棺』の儀式の意味とマナー

- 12. 『精進落とし』の儀式の意味

- 13. 『位牌(いはい)納骨』の儀式の意味とは

- 14. 『お布施』の儀式の意味とマナー

- 15. 『年忌法要』の儀式とは

- 16. 『お墓参り』の意味

『末期の水』は、あの世に安らかに旅立てるようにと願いを込めた儀式

通夜、葬儀にまつわる儀式には深い意味があります。『末期の水』には、臨終をむかえた人に対して近親者が枕元に寄り添い、故人の使っていた茶碗に水を入れ、新しい筆や箸にまいたガーゼに水を含ませ口元を潤す儀式のことをいいます。

配偶者、子、両親、兄弟姉妹、故人と近い関係の順番で行うのがきまりです。この儀式には、喉の乾きがなく安らかにあの世に旅立てるようにとの願いが込められています。

これは、お釈迦様が亡くなる間際に水がほしいと弟子に頼んだとき、その場にきれいな水がなく飲むことができませんでした。そのとき、雪山の鬼神が清らかな水を持ってきてお釈迦様に捧げたといいます。

その後、お釈迦様は安らかに入滅できたという話から由来しています。以前は『末期の水』の儀式は、臨終間際に行われていました。水を与えたことで命が蘇ったということもあったようです。

『湯灌(ゆかん)・死装束(しにしょうぞく)』の 儀式 とは

『湯灌』とは、死者の身体をお湯で洗い清める儀式をいいます。近年では、葬儀業者により行われることがほとんどです。

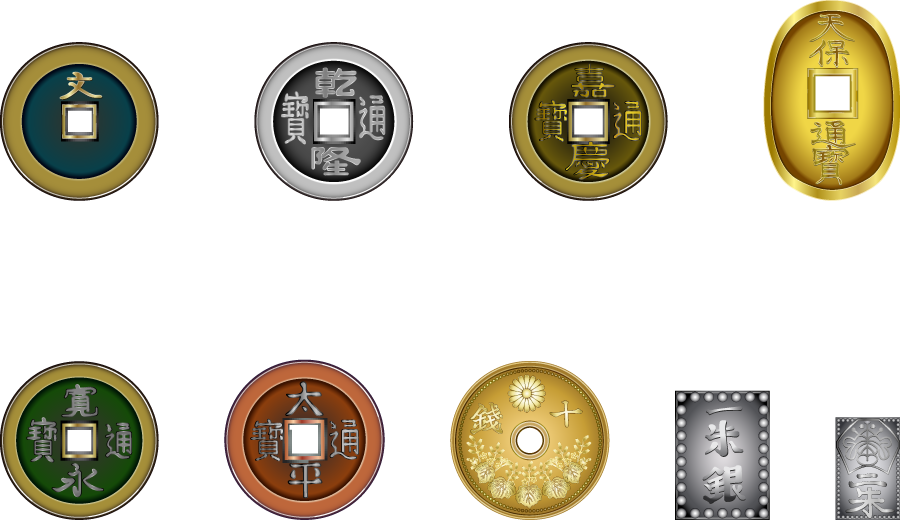

その後『死装束』といった白い経帷子(きょうかたびら)を左前にして着せ、頭に白の三角巾、手に手甲(てっこう)、足に脚絆(きゃはん)、白足袋と草履、首から六文銭の入った頭陀袋(ずたぶくろ)をつけます。

すべて逆さまにするのは、死と日常をはっきりと区別するためといわれています。六文銭は、三途の川の渡し賃とされています。

しかし、令和となった近年では、故人の愛用していた衣服や寝間着など着せることもあり白装束にこだわりがなくなってきています。

『枕飾り』の 儀式とは

故人の遺体を清めてから死装束(しにしょうぞく)に着替えさせ部屋に北枕にして安置します。仰向けの状態にして手を胸の上に組ませ、顔に白布、掛布団を逆さにしてかけ、魔除けとして刃物、刀を胸の上に置くこともあります。

北枕にすることを「枕直し」といいます。北枕にする理由は、釈迦が入滅するときに頭を北、足を南、顔を西に向けていたこと『頭北面西右脇臥(ずぼくめんさいうきょうが)』に由来します。枕元に小机をおき白い布をかけ「枕飾り」をしていきます。

宗教や地方によりちがいがありますが、仏教の場合、水、線香、花立て、枕飯、枕団子、火をともしたろうそく、鈴、樒を置くのが一般的です。

訃報を受けたときの 葬儀 マナー

ここから、訃報を受けたときの対応の仕方やマナーについて紹介します。

通夜葬儀での不祝儀袋の書き方種類詳しい内容はこちらを参考に→【保存版】通夜・葬儀での 不祝儀袋 (のし袋)の書き方 不祝儀袋 種類・宗教別・地方別すべてがわかる

お悔やみの言葉と確認マナー

電話などで訃報を受けたら、まずお悔やみの言葉を伝えます。相手は、ほかの人たちへの連絡もしなければいけないことを考え、

いろいろ聞いて話すことは避け、必要事項だけを聞き、ほかの関係者に自分が連絡したほうが良いかを確認します。連絡を頼まれた場合は、早めに連絡をまわすことが大事です。

故人が仕事関係者の場合のマナー

故人が仕事関係の取引先の人などの場合は、会社としての対応もあるので、まずは上司に連絡し指示を仰ぐほうが良いでしょう。

ビジネス文章での弔辞の書き方についてはこちらを参考に→【ビジネス文章】弔事ビジネス文章 お悔やみ状 の文章の書き方がすぐわかる

故人の近親者や特に親しいというわけではない場合のマナー

故人の近親者や特に親しい間柄ではなかったときは、通夜か葬儀のどちらかに参列するようにします。

神式・キリスト教式葬儀マナーについては→【 保存版 】 神式 ・キリスト教式 の通夜・葬儀のマナー 失敗しないための作法まるわかり「手水の儀」「玉串奉奠」「前夜祭」など

故人の近親者や特に親しかった場合のマナー

故人の近親者や特に親しかった場合は、すぐに弔問にかけつけます。服装は、よほど派手でない限りそのままの格好で大丈夫です。

遺族にお悔やみの言葉を述べたあとでお手伝いを申し出ます。手が足りているので大丈夫ですと言われたときは、「それでは、改めてお通夜に伺います」とだけ挨拶し短時間で去るようにします。

お悔やみの時のあいさつの仕方・使ってはいけない言葉の詳しい内容はこちらを参考に→【葬祭マナー】お悔やみの時のあいさつの仕方 正しい 言葉 と絶対使ってはいけない 言葉

通夜・ 葬儀 でお手伝いを頼まれたときのマナー

通夜や葬儀のお手伝いを頼まれたときとき、世話役は、喪家側と見られるので守らなければいけないマナーがあります。

お手伝いをするときの服装

世話役を頼まれたときの女性の服装は、喪服のスーツかワンピース男性の場合もブラックスーツが基本になります。

接待係をお願いされた場合は、洗い物などが必要になることもあるので、黒や地味な色のエプロンをつけます。

香典の金額

お手伝いを頼まれた場合も香典は必要になります。香典は、自分の年齢、故人との関係性に合わせた一般的な金額相場で大丈夫です。

仏式の葬儀マナーについてはこちら→【完全保存版】 通夜葬儀 でのマナー 服装・焼香の仕方・不祝儀袋の渡し方など 仏式

神式の不祝儀袋 書き方はこちら⇒【保存版】神式 通夜・葬儀での 不祝儀袋 (のし袋)書き方

《広告》

|

|

焼香や記帳のタイミング

世話役を頼まれたらその場を離れることができなくなるので、記帳や焼香は弔問客がすくないときを見計らいすませるようにします。

遺族への対応

世話役同士の私語は慎み、控えめな態度で接します。遺族への配慮を忘れないことが大切です。

参列者の人への対応

喪家側の人と見られるので、すべての参列者の人に対して礼儀正しく公平な態度で接していきます。

弔問のマナー

弔問とは、遺族を訪問しお悔やみを述べることをいいます。近親者や特に親しい間柄でない一般的なお付き合いの場合は、通夜や告別式に伺い弔意を示すことが大切です。

近親者や親しい間柄の場合は、一刻も早く弔問に駆けつけるようにします。弔問に伺った際に、遺体と対面を申し出ることはマナー違反です。

やむを得ない事情で弔問できないときは、家族が代理として出向きます。通夜や葬儀に参列できないときは、弔電を打ちます。

後日、通夜、葬儀が終わったあと日をあらため遺族に電話で都合の良い日を確認してから弔問することがマナーです。弔問もできない場合は、香典を郵送します。そのときは、お悔やみの手紙を添えて香典を不祝儀袋に入れ、現金書留で送ります。

弔電を打つときのマナー

![]()

弔電の打ち方について紹介します。

①電話(局番なし115)やインターネット(NTT東日本www.ntt-east.co.jp/dmail/scene/okuyami/など)で弔電を申し込みます。

②必要事項の確認を行います。まず、送り先は、葬儀が行われる場所です。

次に配送日時(葬儀に間に合うように)、喪主名(喪主名がわからないときは故人の名前プラス御遺族様) 「〇〇様 御遺族様」というふうにします。

③メッセージの文面を決めます。あらかじめ用意されている文面から選んでも大丈夫です。

弔電での敬称は、父→「ご尊父様、お父上様」母→「ご母堂様、お母上様」夫→「ご主人様」妻→「ご令室様」息子→「ご子息様、ご令息様」娘→「ご息女様、ご令嬢様」となります。

④台紙を選びます。

《広告》

お悔やみの気持ちをお伝えする電報サービス【VERY CARD】

供花・供物を贈るときのマナー

故人と親しい間柄であった場合、供花や供物を贈ることがあります。しかし、遺族や式場の都合を聞かずに供花や供物を贈ることはマナー違反です。

また、供花や供物のしきたりは宗教により違いますので、必ず遺族に確認し用意しましょう。もし、遺族側から「ご厚志は辞退させていただきます」といわれてときは、

香典、供花、供物すべてを辞退するという意味になりますので、供花、供物は贈らないようにし、弔問で香典を持っていかなくてもよいでしょう。

通夜、葬儀のマナー宗教別のしきたりについての詳しい内容は→【保存版】通夜・葬儀での 不祝儀袋 (のし袋)の書き方 不祝儀袋 種類・宗教別・地方別すべてがわかる

『通夜』の儀式にある意味とマナー

お釈迦様の入滅後に弟子たちが釈迦の遺体を見守りながら教えなどを夜通し語り合ったことが『通夜』の始まりと言われています。

一度離れた魂が肉体に戻ってくるかもしれないと考えら、空の肉体に邪霊が入ってこないように守り刀を置き、線香を絶やさないようにし故人を一晩中寝ずに付き添い見守ります。

現在、通夜は、故人とのお別れの儀式として葬儀の前後に遺族や親しい人たちと最後の飲食をしながら思い出話をし、故人とのお別れを惜しむ儀式になっています。

今日では、斎場で夕方に通夜の儀式を行い、そのあとで弔問客を迎えお酒や寿司などで『通夜ぶるまい』をし、8時過ぎに終了となります。

近親者もそのあとしばらくは故人のそばにいますが、斎場の閉館時間に合わせて故人を置いて一旦家に帰る半通夜形式が支流になってきました。『通夜ぶるまい』に招かれたときは、故人を供養する儀式ですので、食欲がなくても箸をつける形はとったほうが良いでしょう。

『葬儀』の儀式の意味とマナー

本来、葬儀と告別式は違う意味があります。近年では、葬儀と告別式を合わせて行うため混同しがちですが、故人の冥福を祈るため親族が行うものが『葬儀』にあたります。仏式の葬儀の場合、僧侶の読経、引導、親族の焼香までをいいます。

引導に込められる意味

引導とは、僧侶が棺に向かい法語を読むことです。故人が仏門に入った証としての戒名をあげ、

故人の人柄、生涯を述べて必ず仏の救いがあることを説いていき、この世との未練を断ち切り、悟りを開き迷わず成仏しなさいという意味が込められます。

僧侶へのお礼の書き方についてはこちらを参考に⇒お布施 お経料 のし袋(白封筒)の書き方

焼香の 儀式 意味

仏式の通夜、告別式には焼香があります。焼香は、宗派により違いがありますが、基本は、左手に数珠を持ち、右手の親指、人差し指、中指の3本で香を香炉のくべる動作を3回行うことです。(回数も宗派により異なります)

焼香には香の香りで邪気を払い清める意味があります。3回という回数の理由には、仏、法、僧の三宝を敬い、心の中にある「むさぼり」「怒り」「迷い」の三毒を清めるといわれています。

《広告》

『告別式』の儀式の意味とマナー

『告別式』は、友人知人が故人と最後のお別れをする儀式で、ここで弔事、弔電の紹介も行われます。現在、斎場で行われることが一般的になっているので「葬儀ならびに告別式を執り行います」というアナウンスから始まるのがほとんどです。

芸能人などの場合、近親者のみで葬儀を行い、後日一般会葬者のための告別式として「お別れの会」を行うというふうになってきています。

『出棺』の儀式の意味とマナー

告別式のあと、近親者が故人と最後の対面をし、祭壇に飾られている生花を棺に入れます。次に棺のふたを釘で止める釘打ちの儀式には、

故人が無事に冥土に着くようにとの願いをこめ、喪主から順番に石で釘を2回ずつ打っていきます。近年では、1本の釘を遺族が順番に打つという形になっています。

この石には、「三途の川」の川原の石を意味しているといいます。棺は複数の男性の手で足の方を先にして運び出します。

自宅から棺を運び出すときは、玄関からではなく普段使わない出入り口で足を先にして出ます。ここには、霊が返ってこないようにという意味があります。

地方によっては、ここで故人が使っていたお茶碗を割るところもあります。出棺では故人への愛惜とともに、

戻ってこないように道に迷わず無事にあの世へ行けるように願いがこめられています。死を恐ろしいものと捉えている日本人の死生観の表れといわれています。

『精進落とし』の儀式の意味

忌中(きちゅう)は、故人の穢れ(けがれ)にそまっていると考えられていたため肉、魚、生臭いもの匂いのきついものなど控え、

精進料理をたべるというしきたりがありました。「精進」には、身を清め、心を慎むということ。『精進落とし』は、忌明け後に普段の食事をすることで日常に戻る意味があります。

本来は、初七日法要または四十九日の法要後に行われる会食を『精進落とし』としていましたが、近年は、法要後に改めて集まることが大変なので、葬儀後に食事やお酒をふるまい慰労の意味が込められた会食をするようになっています。

和食のテーブルマナーについて詳しい内容はこちらを参考に→【 和食 テーブルマナー】和食 の食べ方 知っているだけでできる人!

【テーブルマナー】 和食マナー がすぐわかる! 好感度 品格をあげる立ち居ふるまいのすべて

《広告》

初七日法要 儀式とは

故人があの世へ旅立つための期間が死後49日といわれています。閻魔大王をはじめとした十王が故人の裁きを7日単位で決めると言われ、7回目に審判または修行が終わり49日目にようやく成仏できると考えられます。

そのため故人の最初の(7日)難関を近親者や友人で集まり、僧侶にお経をあげてもらい供養するという儀式を『初七日法要』といいます。近年では、火葬後に初七日の法要が行われることが一般的になってきました。

四十九日法要 儀式 とは

閻魔大王が来世の生まれ変わりの判決を下す日が49日目といわれています。それと同時に故人が現世に別れを告げ旅立つ日でもあります。『満中陰(まんちゅういん)』『尽忠陰(じんちゅういん)』といわれ、白木の位牌を本位牌に変えます。

遺族にとっても死者の穢れ(けがれ)が明ける日となりますが、三十三回忌までの年忌法要を通して故人の極楽浄土にいって生まれ変わることを祈り続けます。

『位牌(いはい)納骨』の儀式の意味とは

仏式の葬儀の場合、僧侶に依頼して故人の戒名をつけてもらいます。位牌は、その戒名を書いた木の板で、四十九日まで白木の野位牌(のいはい)になります。四十九日を境にして本位牌にかえ仏壇にまつります。

位牌は古代中国の儒教の葬儀で故人の名前、役職を記した神主と呼ばれる霊牌(木片)が用いられたことで鎌倉時代に日本へ伝来したのがはじまりといわれています。日本では、位牌に故人の霊が宿ると考えられています。

『お布施』の儀式の意味とマナー

仏式の『お布施』とは、葬儀や法要のときに僧侶にお礼の気持ちを渡すことです。「読経料」という言葉ではなく『お布施』といいます。

『お布施』には、寺や修行する人、貧しい人に金品を渡す=財施(ざいせ)、仏教の教えを説くこと=法施(ほうせ)、畏怖を取り除き、不安や困っている人を助けること=無畏施(むいせ)からなります。

葬儀、法要で僧侶が故人に読経により「法施」を施し、遺族がこのことに感謝し「財施」を施すということです。

『お布施』に決まった金額がありませんので、無理のない金額を包めば良いとされていますが、

直接僧侶に「皆さんはどのくらいの金額をされていますか?」とたずねても失礼にはなりません。葬儀社、葬儀関係者などに相談するのも良い方法です。

お布施の書き方について詳しくはこちらも参考に⇒お布施 お経料 のし袋(白封筒)の書き方

『年忌法要』の儀式とは

仏式の年忌法要とは、祥月命日(しょうつきめいにち)に営まれる追善供養で、親族、友人が集まって故人の冥福を祈り僧侶に経をあげてもらい、食事とともに故人を偲ぶ儀式です。

年忌法要は、一周忌(1年目)、三回忌(2年目)、七回忌(6年目)、十三回忌(12年目)、十七回忌(16年目)、二十三回忌(22年目)、二十七回忌(26年目)、三十三回忌(32年目)となります。

三十三回忌で弔い上げとなり、供養に一区切りつけ故人がご先祖の仲間いりをすると考えられ、33年目には罪を犯した人でも極楽浄土に往生するといわれています。

地方や宗教によっては、五十回忌、百回忌まで年忌法要が営まれることもあります。

お布施の書き方について詳しくはこちらも参考に⇒お布施 お経料 のし袋(白封筒)の書き方

『お墓参り』の意味

先祖供養の行事は、お盆のイメージがありますが、故人の霊は先祖の霊とひとつになると考えら、先祖が見守ってくれて繁栄をもたらしてくれるともいわれています。

お盆やお彼岸に限らず可能な限りお墓参りに行き、近況報告をし、故人を偲ぶというのが望ましいとされています。

お盆のしきたりについての詳しい内容はこちらを参考に→【お盆のしきたり】お盆行事にするべきこと お盆供物 準備のすべてわかる

-

前の記事

「お七夜」 「お宮参り」「お食い初め」お祝い のし のし袋(祝儀袋)の書き方 お返しの仕方 金額相場 2018.12.12

-

次の記事

【 ビジネス 】ビジネス 成功の鍵になる身だしなみ 失敗しない!好感度をあげる↑ビジネスマナー 2019.02.21

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/411822f5.fcdada05.411822f6.5d12db41/?me_id=1266189&item_id=10002840&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgift-jpn%2Fcabinet%2F01945687%2Fesp_10800.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)