12月 行事 しきたり 早見表

12月 師走

| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 |

|

師走(しわす)落ち着き払っている師=僧侶でもこの時期は忙しく走り回ることからできた言葉です。 |

①お歳暮(12月初旬~25日頃までにする)(↓に詳しく) |

カレンダーの日(旧暦~新暦へ移行「明治改暦」記念) |

人権週間(10日まで)「世界人権宣言」 |

||

| 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |

| 大雪(たいせつ)二十四節気 冬本番 | 大根焚き(だいこたき)(京都) | ||||

| 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 |

| ②正月事始め(しょうがつことはじめ)(↓に詳しく) | 春日若宮おん祭り 18日まで (奈良県) | ||||

| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |

| ③冬至(↓に詳しく) | クリスマスイブ | ||||

| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 |

| クリスマス |

④お正月かざり27日28日30日の3日間(↓に詳しく)

|

御用納め(ごようおさめ) |

⑤おせち支度(↓に詳しく)福の日(29日=ふく) |

| 31日 |

| ⑥大晦日(おおみそか)(↓に詳しく) |

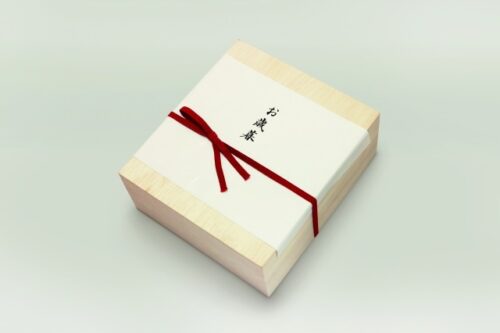

① お歳暮( 12月 初旬~25日頃まで)について

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/c9/c9f950bc98d9c71c599ca39756659a48_w.jpg

年の暮れにお世話になったひとへ贈るお歳暮は、「今年1年お世話になりました」という感謝の気持ちを伝えるための贈り物です。

お歳暮の起源は、先祖の霊を祀る「みたまつり」のお供え物を子供ら(子孫)が親元(本家)に届ける風習があったことからきているとされています。

お歳暮の贈り方・品物・贈る時期のマナー

近年では、親族だけにとどまらず職場の上司などお世話になったひとへお歳暮を贈るようになっています。

目下の人から、目上の人へ贈り、目上の人がお返しをするというのがマナーです。

お歳暮の品物は、昔、年越しの膳にならぶ出世魚である塩鮭(しおざけ)や塩鰤(しおぶり)といった保存性のある魚を贈ることが多かったようです。

近年では、お菓子、果物、お肉、洗剤など贈る相手の方の好みに合わせて選ぶようになり、多種多様な贈り物があります。

お歳暮の金額相場・品物について詳しくは⇒【お歳暮マナー 】お歳暮の贈り方・のしの書き方・品物選び・金額相場まるわかり

ビジネスお歳暮の送付状の書き方について⇒【ビジネス文書】お中元・お歳暮 の 送付状 の書き方 好印象を与える文書

贈る時期は、12月の初旬~25日頃が一般的で

すが、生鮮食品など年末年始にあわあせてたべてもらいたい贈り物のときは、

30日頃に届くようにしても失礼になることはありません。お歳暮のお返しの場合など、品物が届く前にお手紙を先に郵送しておくと丁寧です。

お歳暮の送付状の書き方についてはこちらを参考に⇒【 冬のビジネス文書 】年賀状・服喪中年賀状返信・寒中見舞い・お歳暮送付状の書き方

ビジネスでのお歳暮のお礼状についてはこちらを参考に⇒【ビジネス文書 お礼状 の書き方】 お見舞い・お中元・お歳暮・就任など お礼状のポイントがわかる

②正月事始め(しょうがつことはじめ)

https://pixabay.com/

「正月事始め(しょうがつことはじめ)」とは、新年を連れてくる年神様(としがみさま)を家へお迎えするための準備をする日で、

各地の社寺で煤払い(すすはらい)が行われる日でもあります。昔は、各家でも煤払いと言われていましたが、

現在は「大掃除(おおそうじ)」といった言い方にかわりました。12月13日に年神様をむかえるための大掃除をする日ということです。

③冬至とうじ( 12月 22日)

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/d1/d1b9a99201454a87e6aa4dec3e5845fc_w.jpg

冬至(とうじ)とは、1年でもっとも昼間の時間が短く夜が長くなる日です。

太陽の力が弱まる日=太陽の力がだんだん強くなってくる日と考えられているのが「冬至(とうじ)」

冬至の日を境にしてだんだん春に向けて太陽の力が強くなってきます。冬至(とうじ)にゆず湯にはいりカボチャを食べると風邪をひかないといされています。

また、「ん」がつく食べ物を7つたべると「運がつく」と言われているので、にんじん、うどん、ぎんなん、レンコン、南京(カボチャ)などをたべるとよい日です。

冬至に用意するもの料理など詳しくはこちらからも⇒【 冬至(とうじ) 】冬至 の意味とは 冬至 の準備から運を呼び込む方法 まるわかり

④お正月かざりを用意する日( 12月 27日28日30日)

お正月を迎えるにあたり用意する正月飾り(しめ縄、門松など)は、新年の神様である年神様をむかえるためです。

お正月かざりを飾ってよい日と悪い日があります。12月29日=「二重に苦」31日=「一夜飾り」となるので、

忌み嫌われている日になります。お正月飾りを準備するのによい日は、27日、28日、30日です。

お正月に用意するもの意味については⇒【お正月】 お正月 を迎える準備 お正月のしきたり意味がすべてわかる!

⑤おせちの意味

http://gahag.net/img/

「おせち」は年神様に供えるおもてなしの「節供(せっく)」が「お節(おせち)」となりました。

おせちは、年神様にお供えし、そのおさがりをいただき、みんなで福を願う意味があります。

重箱が使われるのは、おめでたさを重ね願いをこめるからと言われています。

重箱の最後の箱には、なにも料理をつめずに空にしておきます。年神様から授かった福を詰めるためです。

〔広告〕村上シェフオリジナル手作り入り 冷蔵生おせち料理3段重 ![]()

![]()

おせちの料理にある願いの意味

数の子…数のおおさから子孫繁栄を願います。

紅白なます…紅白水引を表し平和を願います。

黒豆…健康でまめまめしく働くことができますように 無病息災を願います。

栗きんとん…きんとん=黄金の布団を意味し、商売繁盛・金運祈願を願います。

田作り…田畑の肥料として使われたイワシの稚魚に豊作を祈願する意味があります。

紅白かまぼこ…白は清浄、紅は魔除けを表します。

昆布巻き…「よろこぶ」語呂合わせです。

伊達巻き…巻物に似ていることから知識、文化を得ることができますように 学問やならいごとの成就祈願を意味します。

たたきごぼう…細く長く幸が続くように祈願します。

五万米…五穀豊穣を願います。

伊勢エビ…背中が曲がるまで長生きできますように 長寿祈願です。

〔広告〕

⑥大晦日(おおみそか)にすること はじまり

https://d1f5hsy4d47upe.cloudfront.net/aa/aaa8c1064b16c57a9b4be9ea1d22f441_w.jpg

大晦日(おおみそか)に一家の長が氏神神社にこもって年神様を迎えること【年籠り(としごもり)】をしていました。

この名残が夜のうちに寺社に行きそのまま年を越して初詣(はつもうで)をするというならわしになったとされています。

各地の寺院で108回の鐘(除夜の鐘)が鳴るのは、十二月、二十四節気、七十二候の12+24+72=108の数字をあらわし、

人間の煩悩(ぼんのう)すなわち、心身をけがし、人を苦しめる心の働きが108あると考えられているためです。

108回鐘が鳴り響くことで、煩悩(ぼんのう)を消し去ってくれる意味があります。

神社では、形代(かたしろ)に人間の一年間の罪穢れ(けがれ)を移し清めてくれる「年越しの祓(はらえ)・大祓(おおはらえ)」が執り行われます。

この日に年越し蕎麦をたべるのは、細く長い麺に長寿を願い、切りやすい蕎麦に悪縁が切れるようにという願いがこめられるからです。

12月31日は、一年のしめくくりでもありはじまりの準備をする日。良いお年をお迎えください。