【国宝】 風神雷神図屏風 を解く!俵屋宗達のしかけたからくりとは

- 2019.05.31

- 日本の文化 しきたり 方法がわかる(月別 四季 文化すべて)

- 風神, 筆, 雷神, keipower, たらしこみ技法, 建仁寺, 日本文化, 京都国立博物館, 日本マニュアル, 風神雷神, 日本画, 琳派, 日本のしきたり, 尾形光琳, 令和, 鈴木其一, 風神雷神図屏風, 酒井抱一, 俵屋宗達

俵屋宗達の 風神雷神図屏風 とは

「風神雷神図屏風」見たことはあるけど… からくりとは?

「風神雷神図屏風」見たことはあるけど… からくりとは?

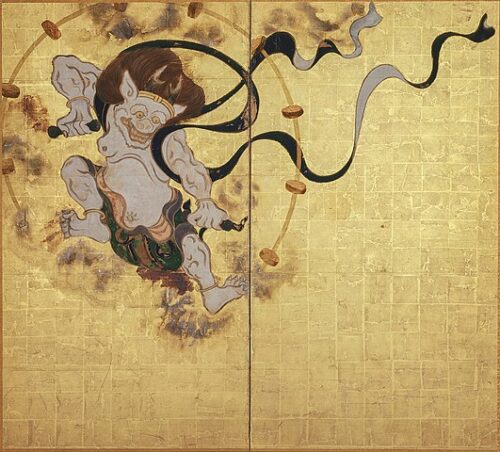

俵屋宗達の『風神雷神図屏風(国宝)』は、空間感覚と色彩感覚に最も優れた絵師 俵屋宗達の『風神雷神図屏風』のおもしろい秘密があります。

俵屋宗達の『風神雷神図屏風(国宝)』は、空間感覚と色彩感覚に最も優れた絵師 俵屋宗達の『風神雷神図屏風』のおもしろい秘密があります。

俵屋宗達の国宝『風神雷神図屏風』は、建仁寺が所蔵し、現在は、京都国立博物館に寄託されている有名な絵ですね。

俵屋宗達の国宝『風神雷神図屏風』は、建仁寺が所蔵し、現在は、京都国立博物館に寄託されている有名な絵ですね。

『風神雷神図屏風』を描いた俵屋宗達は、長い期間活動していたにもかかわらず彼に関する資料がほとんどないといわれています。

『風神雷神図屏風』にも、俵屋宗達の落款や印章が残されていないにもかかわらず、宗達作品であることに間違いないといわれているわけは、宗達独自のからくりや技法が数多くかくされているからなんです。

からくりと技法 興味深い。

からくりと技法 興味深い。

雷神に由来する雷について⇒雷 の仕組み 雷 の歴史と起源 雷神 神話がまるわかり

俵屋宗達がみせる空間のからくり

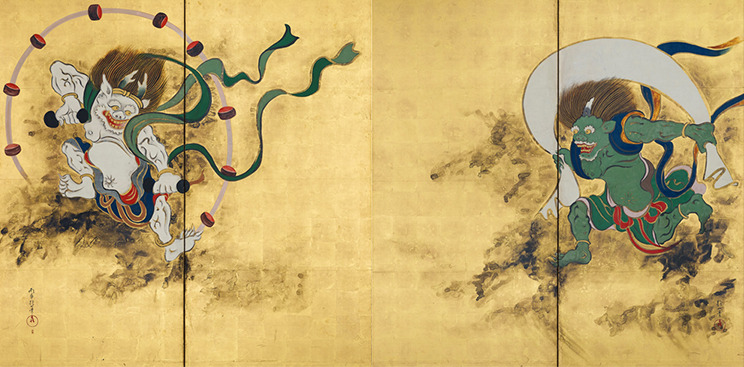

たとえば、風神雷神が対角線上に二分し、両端ぎりぎりおさまるように描かれています。

たとえば、風神雷神が対角線上に二分し、両端ぎりぎりおさまるように描かれています。

こうすることで、空の空間が広がり、中央に三角形の余白が大きく生まれるようにしているそうです。

すると、見る人が上方向に奥行きを感じるようになり、両神が浮かび上がって見えてくるしかけがかくされているのだとか。

なるほど。

なるほど。

不思議なことに画面から飛び出しそうに見える両神の動きも伝わってきませんか。

不思議なことに画面から飛び出しそうに見える両神の動きも伝わってきませんか。

たしかに。

たしかに。

『 風神雷神図屏風 』のからくりで両神が呼応する

他にも秘密が?

他にも秘密が?

まだまだありますよ。

『風神雷神図屏風』は平面で見るとわかりにくいけど、本来は屏風なので立てられた状態にすると画面の中央がへこみますよね。

すると、両神がお互いを見て睨んでいるようにも会話をしているようにも見え、立体的になって見えてくるんです。

風神雷神への計算

そのほかにも、屏風を折り曲げたときに両神に屈折した線がかからないように計算されているそうです。

そのほかにも、屏風を折り曲げたときに両神に屈折した線がかからないように計算されているそうです。

雷神は、左上から右下へ駆け下りてきて、風神は、右から左へとおりてくる勢いがあるようにみえてきます。

両神の描き方と天衣の動きがスピード感となって見えてくるしかけがあるようです。

風神雷神が動くように見えるしかけとは

なんで風神雷神が動いているように見えてくるんだろう?

なんで風神雷神が動いているように見えてくるんだろう?

『風神雷神図屏風』は、縦154.5センチメートル、横169.8センチメートルの二曲屏風になっていて、金地の無背景の画面により両神が画面から出てくるように計算さらているからなのだとか。

『風神雷神図屏風』は、縦154.5センチメートル、横169.8センチメートルの二曲屏風になっていて、金地の無背景の画面により両神が画面から出てくるように計算さらているからなのだとか。

白い風袋を抱えた緑色の風神は、もわもわの黒い煙の雲にのって降りてくるのに対し、雷神は、連大鼓を背負いふわっと舞い降りてくるように見えてきますね。

風神雷神の魅力

風神雷神の表情もおもしろいですね

両神の表情もにらみ合うというより少し笑っているようにも見えるのがこの絵のおもしろい魅力のひとつといわれています。

両神の表情もにらみ合うというより少し笑っているようにも見えるのがこの絵のおもしろい魅力のひとつといわれています。

風神がほぼ横目線、雷神が下から見上げているように描かれているのもしかけのひとつのようです。

風神雷神が画面から飛び出すからくり

そういわれてみれば…。

そういわれてみれば…。

すごいのはここからですよ。

すごいのはここからですよ。

屏風の左右で視点を切り替えて見せる手法は、当時からよく使われていた手法のようですが、『風神雷神図屏風』では、両神の視点の角度で、お互いの動きと通じ合っているように見えてくるのが不思議なところ。

どういうことだろう。

どういうことだろう。

風神の進行方向が雷神を通して今度は上方向にぬけるように見え、ぐるりと屏風の後ろ側へと導かれ、円環状に渦を巻くような迫力を出して描かれているそうです。

風神の進行方向が雷神を通して今度は上方向にぬけるように見え、ぐるりと屏風の後ろ側へと導かれ、円環状に渦を巻くような迫力を出して描かれているそうです。

なるほど。いわれてみるとそのようにも見えてくる。

なるほど。いわれてみるとそのようにも見えてくる。

風神雷神画面から外へ

また、雷神の連太鼓をはみ出して描くことで画面の外へ広がりをもたせる演出もあるのだとか。

また、雷神の連太鼓をはみ出して描くことで画面の外へ広がりをもたせる演出もあるのだとか。

両神が屏風をぐるりと駆けめぐってきたかのような印象を与える効果をだしているといわれていますね。

〔広告〕

![]()

『風神雷神図屏風』でも見える俵屋宗達の計算

他にはどんな特徴があるの?

他にはどんな特徴があるの?

日本画の特徴に輪郭線(りんかくせん)をはっきり描く傾向がありますが、宗達の『風神雷神図屏風』では、輪郭線が見えないのが特徴ですね。

日本画の特徴に輪郭線(りんかくせん)をはっきり描く傾向がありますが、宗達の『風神雷神図屏風』では、輪郭線が見えないのが特徴ですね。

宗達は、薄墨に色をたくみにまぜていくつかの線を重ね線という形にし、見えないように描いています。

両神の髪の毛をよく見ると、絵具の濃淡をいくつも変え、墨の線、金泥の線を交互に変えて描くといったちみつな計算がされているのもみえてきますよ。

両神の髪の毛をよく見ると、絵具の濃淡をいくつも変え、墨の線、金泥の線を交互に変えて描くといったちみつな計算がされているのもみえてきますよ。

すごすぎる技法だな

すごすぎる技法だな

『 風神雷神図屏風 』宗達技法は現在につづく

まだまだ俵屋宗達の技法には今も引き継がれている数々の技があります。

まだまだ俵屋宗達の技法には今も引き継がれている数々の技があります。

そのひとつに『風神雷神図屏風』の両神には、「たらし込み技法」が使われています。

墨と銀泥を用いて、黒雲の質量感を出し、金箔のバランスを強調させて見せる効果をだしているといわれています。

白を基調とした雷神、緑を基調とした風神の色使いが見る人の心をとらえていくように演出されているのです。

すごいな。

すごいな。

「たらしこみ技法」とは、色が乾いていないうちに他の色をたらしこみ、にじませていく技法で、そのにじみにより独特の色合いができ絵に深みを出します。

「たらしこみ技法」とは、色が乾いていないうちに他の色をたらしこみ、にじませていく技法で、そのにじみにより独特の色合いができ絵に深みを出します。

この技法は、宗達が作り出した技法で、その後も尾形光琳をはじめ多くの画家がとりいれている技法で、現代でも引き継がれています。

『風神雷神図屏風』の謎とは

![]()

とても、魅力ある『風神雷神図屏風』がいつ頃描かれた絵なのかは、宗達の晩年期や壮年期という説があり見解がわれています。

とても、魅力ある『風神雷神図屏風』がいつ頃描かれた絵なのかは、宗達の晩年期や壮年期という説があり見解がわれています。

それは、俵屋宗達に関する資料が少ないことや宗達画には さまざまな技法や表現方法がいくつも存在するため、制作年代を特定することが難しいからだそうです。

すごすぎる人だということは、はっきりわかるな

すごすぎる人だということは、はっきりわかるな

俵屋宗達の 『風神雷神図屏風』が琳派の流れを作る

尾形光琳 (Ogata Korin, 1658 – 1716) [Public domain]

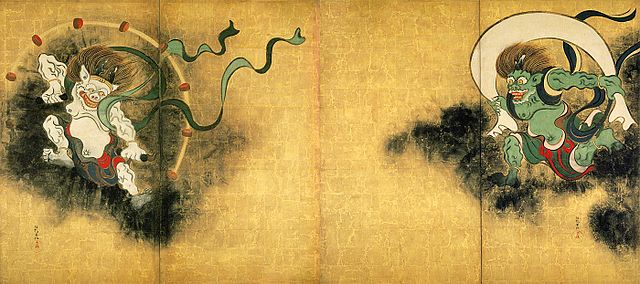

俵屋宗達の『風神雷神図屏風』は、のちに尾形光琳、酒井抱一などにより次々に模写されていきます。

俵屋宗達の『風神雷神図屏風』は、のちに尾形光琳、酒井抱一などにより次々に模写されていきます。

尾形光琳が描く『風神雷神図屏風』酒井抱一の『風神雷神図屏風』それぞれよく似ているのですが、全く違うニュアンスをかもしだしていて魅力的で有名な絵ですよ。

琳派継承

尾形光琳が俵屋宗達を意識し、そこから酒井抱一、鈴木其一へとつづく絵の伝導を『琳派』といい、この流れは現代へと続いています。

尾形光琳が俵屋宗達を意識し、そこから酒井抱一、鈴木其一へとつづく絵の伝導を『琳派』といい、この流れは現代へと続いています。

その人気はおとろえることなく、海外からも注目されつづけているほどです。

これほどまでに人々に影響を与え続けている俵屋宗達の『風神雷神図屏風』はほんとうにすごい絵だな。

これほどまでに人々に影響を与え続けている俵屋宗達の『風神雷神図屏風』はほんとうにすごい絵だな。

尾形光琳 酒井抱一の風神雷神図びょうぶにはついては⇒「 風神雷神図屏風 」のルーツ 尾形光琳 酒井抱一の風神雷神図屏風の世界

尾形光琳 酒井抱一の風神雷神図びょうぶにはついては⇒「 風神雷神図屏風 」のルーツ 尾形光琳 酒井抱一の風神雷神図屏風の世界

〔広告〕

〔広告〕国内最大級のジグソーパズル専門店 ![]()

【参考文献】

「俵屋宗達 名利を求めず」 著者: 久住 泰正/著 出版者:東京:ミヤオビパブリッシング

「俵屋宗達 琳派の祖の真実」著者: 古田 亮/著 出版者:東京:平凡社

「琳派をめぐる三つの旅 宗達・光琳・抱一」著者: [俵屋 宗達/画] 出版者:東京:博雅堂出版

「日本の美術 No.461 宗達とその様式」著者: 国立博物館(東京 京都 奈良)/監修 出版者:東京:至文堂

「日本の美術 18 宗達と光琳」 出版者:東京:平凡社

-

前の記事

カレンダー(日付・季節)で見る日本の しきたり 二十四節気 六曜 九星 ならわしがわかる 2019.05.27

-

次の記事

【 お盆 のしきたり】お盆行事にするべきこと お盆供物 準備のすべてがわかる 2019.06.04