お布施 お経料とは

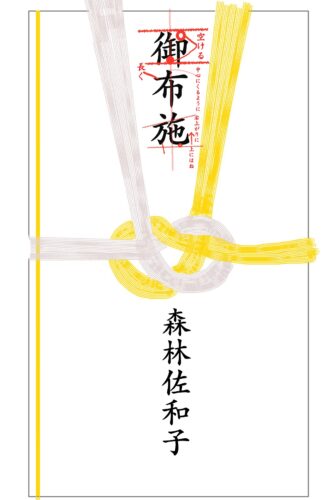

お布施、お経料は、喪主、施主になる方がお坊さんへ読経へのお礼として渡します。黒白の水引不祝儀袋ではなく、白封筒もしくは、黄白水引の不祝儀袋を使うのがマナーです。

お香典のときは、「突然のお別れに涙で薄墨になりました」という意味で薄墨をもちいますが、お坊さんへのお礼は、黒墨を用います。

葬儀の流れ法要については、こちらを参考に⇒【完全保存版!】 葬儀 までに行う 儀式 と法要の意味 葬祭のマナー 葬のしきたりすべてここでわかる!

お布施の書き方

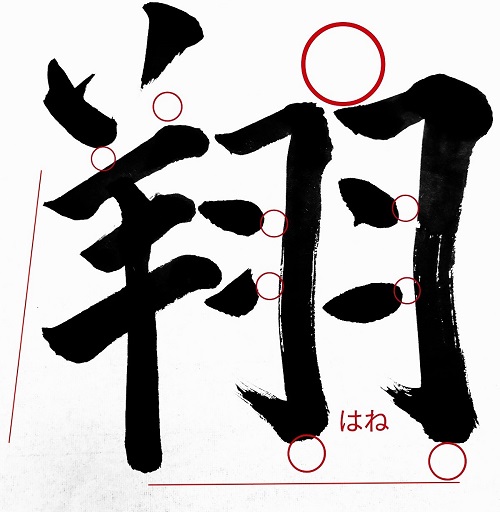

- 毛筆黒墨で「御布施」とかきます。

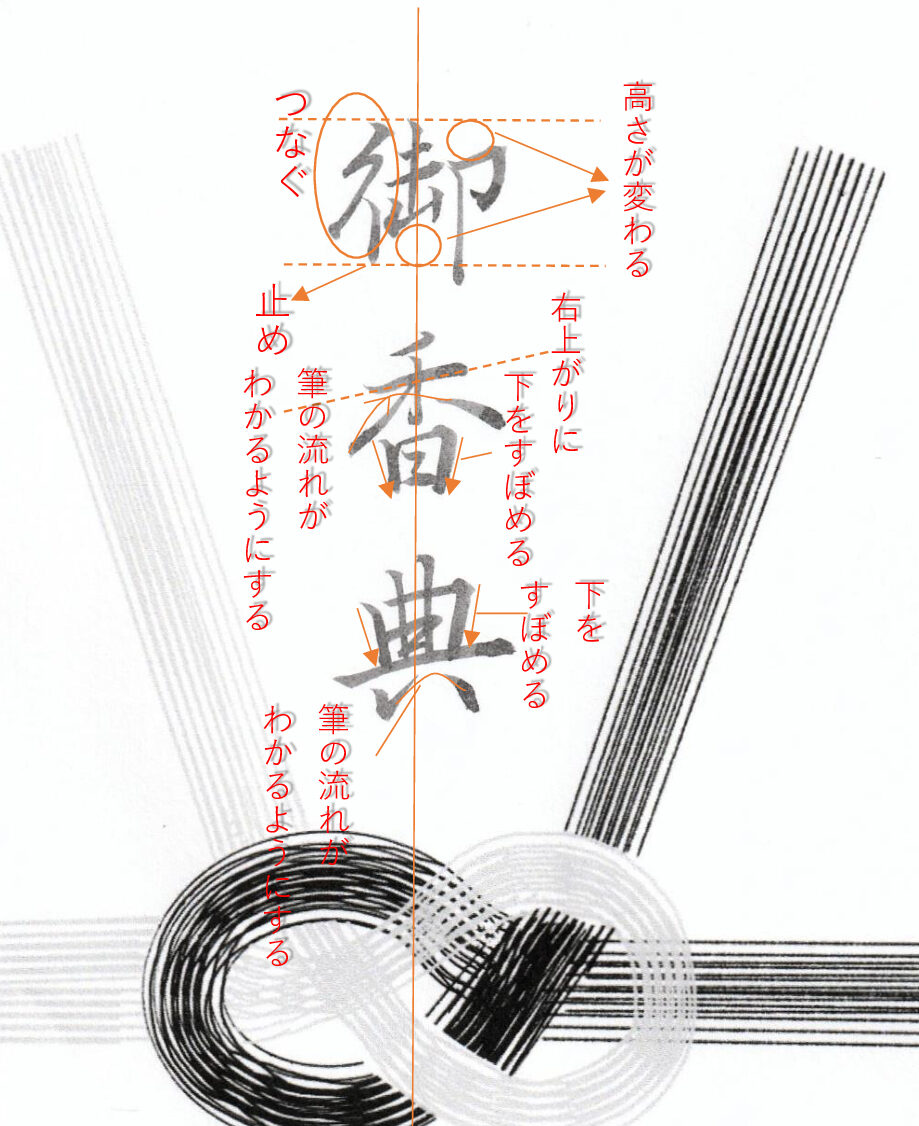

- 「御」行にんべんの高さより「卸」は、上下に空白があくように書くのがポイントです。

- 「布」5画目が中心になるようにします。2画目をやや長めに書くとおさまりがよくなります。

- 「施」は、2画目6画目がややななめ上あがりになるように書きます。

- 「也」が「方」より小さめに下に余白があくようにし、真上にはねます。

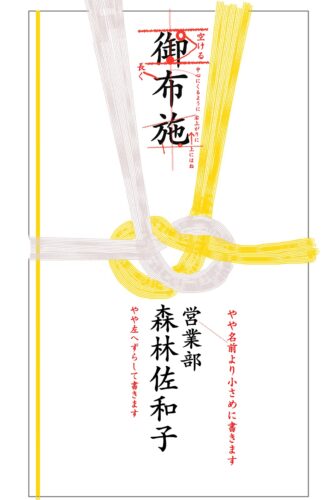

「お布施」封筒(不祝儀袋)の書き方

しせいことり書道&水墨画チャンネル (紫晴詩梨)

氏名の書き方

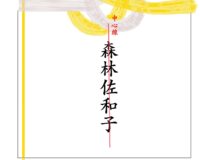

- 氏名は「御布施」の字より小さめに書きます。

- 中心線にあわせて書くのがポイントです。

- 苗字と氏名の間はあけずに書きます。

会社(ビジネス)の部署名を入れる場合の氏名の書き方

- 氏名を少し左側にずらします。

- 部署名は、氏名より小さめになるようにし、氏名との高さを合わせて書きます。

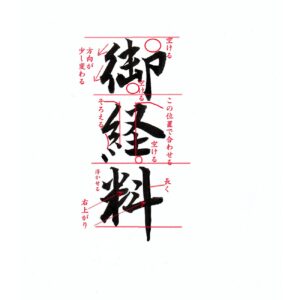

お経料の書き方

- 「御経料」は、毛筆黒墨でかきます。

- 「御」の行にんべんの向きが少しかわります。

- 「卸」の上下が空くように書きます。

- 「経」の糸へんは、右側をそろえるようにし、つなぎます。

- 糸へんの点の向きは、やや右上がりにするのがポイントです。

- 「料」の米へん1画目はどこにもあたらないように浮かせて書きます。

- 米へんは、全体に右上がりになるようにします。

- 「斗」は、縦を長くします。はらいでも止めでも大丈夫です。

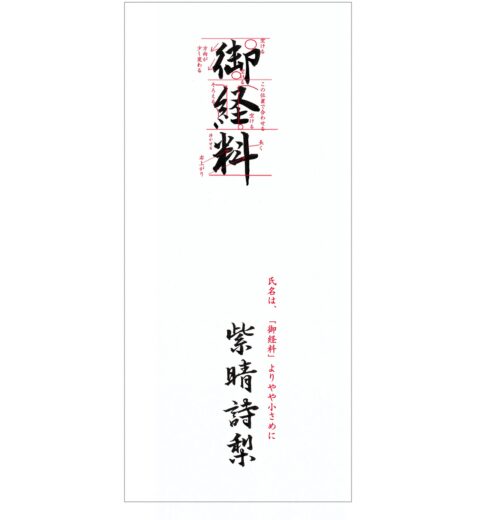

氏名の書き方

- 氏名は「御経料」の字より小さめに書きます。

- 苗字と氏名の間はあけずに書きます。

「お布施」封筒(不祝儀袋)の書き方

しせいことり書道&水墨画チャンネル (紫晴詩梨)

「お経料」行書にする場合のポイント

「御経料」を行書で書く場合は、筆の流れを大事にしながら筆に勢いをつけていきます。ただし、スピードをあげて書くと筆のあらさがでてきやすくなるので、筆使いに気をつけながら丁寧に書くとうまくいきます。ぜひ、参考にしてみてください。