「 風神雷神図屏風 」のルーツ 尾形光琳 酒井抱一の風神雷神図屏風の世界

- 2023.06.27

- 日本の文化 しきたり 方法がわかる(月別 四季 文化すべて)

- 風神雷神図屏風, 俵屋宗達, 尾形光琳, 酒井抱一, 菅原道真, 敦煌莫高窟壁画第249窟壁画

風神雷神図屏風のルーツ

「風神雷神図屏風」 といえば、俵屋宗達が最初でその後、尾形光琳、酒井抱一と引き継がれていったのかな?

「風神雷神図屏風」 といえば、俵屋宗達が最初でその後、尾形光琳、酒井抱一と引き継がれていったのかな?

「風神雷神図屏風」は、尾形光琳、酒井抱一へと続いていきますね。「風神雷神」じたいのルーツは、もっと前からなんです。

「風神雷神図屏風」は、尾形光琳、酒井抱一へと続いていきますね。「風神雷神」じたいのルーツは、もっと前からなんです。

俵屋宗達の風神雷神図屏風についてはこちら⇒【国宝】 風神雷神図屏風 を解く!俵屋宗達のしかけたからくりとは

もっと前から?

もっと前から?

俵屋宗達の「風神雷神」と中国の「敦煌莫高窟壁画第249窟壁画」

俵屋宗達が「風神雷神図屏風」を描く以前に風神雷神という絵が存在しています。中国の「敦煌莫高窟壁画第249窟壁画」です。

俵屋宗達が「風神雷神図屏風」を描く以前に風神雷神という絵が存在しています。中国の「敦煌莫高窟壁画第249窟壁画」です。

6世紀の作品で須弥山(しゅみせん)の下に立つ阿修羅の左右に、風神が頭上で大きく膨らませた風袋を両手につかみ、雷神が両手にバチを持ち、体の周りには小太鼓を連ねた輪があります。

宗達の描く風神雷神によく似ていると言われていますが、宗達がこの中国の「敦煌莫高窟壁画第249窟壁画」を見ることは不可能だといわれていますね。

たしかに。

たしかに。

では、宗達が影響を受けた風神雷神はどのようなものだったのかというと、有力な説に、鎌倉時代の「北野天神縁起絵巻(北野天満宮)」の図像だと考えられています。

では、宗達が影響を受けた風神雷神はどのようなものだったのかというと、有力な説に、鎌倉時代の「北野天神縁起絵巻(北野天満宮)」の図像だと考えられています。

この中に登場する雷神は天神となった菅原道真の分身といわれており、雷神の持つイメージが強く印象づけられた絵になっています。

宗達の「風神雷神図屏風」とは少し印象がかわりますね。

雷神に繋がる菅原道真の歴史

菅原道真は、学問の神様だよね。

そうです。現在では、菅原道真とは、北野天満宮で知られた学問の神様の印象が強いですが、実は、こわい存在でもあったといわれています。

そうです。現在では、菅原道真とは、北野天満宮で知られた学問の神様の印象が強いですが、実は、こわい存在でもあったといわれています。

菅原道真は幼少の頃から詩歌を詠む(よむ)などしていたので、秀才と言われていたそうです。

のちに宇多天皇に気にいられていた道真は天皇の秘書役を果すなどの要職につき、どんどん出世していきます。

しかし、天皇が宇多天皇の息子の醍醐天皇に代わると政治思想のちがいから道真に対する不信感を持つものが存在するようになったんです。

中でも藤原時平は道真の出世をこころよく思っておらず、醍醐天皇もまた宇多天皇の影響力があるものを排除したいと考えるようになったそうです。

大変だったんだ。

大変だったんだ。

大変なのは、ここからです。時平は、醍醐天皇に「道真が謀反(むほん)を企(くわだて)てている」というありもしない話をでっち上げます。

大変なのは、ここからです。時平は、醍醐天皇に「道真が謀反(むほん)を企(くわだて)てている」というありもしない話をでっち上げます。

醍醐天皇もこの言葉に乗っかり、父である宇多天皇に何の相談もせずに道真を太宰権帥(だざいのごんのそつ)として北九州に左遷(させん)してしまいました。

そんな…。なんでそうなるんだ。

そんな…。なんでそうなるんだ。

北九州に左遷された道真は2年後大宰府で死去し、現在の太宰府天満宮で葬られました。しかし、その後、京都に災いが続くようになります。

北九州に左遷された道真は2年後大宰府で死去し、現在の太宰府天満宮で葬られました。しかし、その後、京都に災いが続くようになります。

道真のおとしいれた藤原時平が39歳で病死し、続けて時平の息子が急死、道真後任の右大臣源光が死去、醍醐天皇の皇子(時平の甥)が病死、その息子皇太孫となった慶頼王(時平の外孫)も病死します。

さらに、道真の左遷が決まった時、異議を申し立てに行った者の行く手を阻んだ大納言藤原清貫も落雷にうたれ死去、道真左遷にともなう会議をしていた清涼殿も落雷を受けます。

醍醐天皇も病に倒れ、皇太子寛明親王に譲位され1週間後に崩御し、醍醐天皇はその後死去するなど次々に死傷者が出ました。また、この時期に京都で自然災害が頻繁に起こったといいます。

これらが立て続けに起こったことから、人々は道真の祟り(たたり)と考えるようになりました。

なるほど。

なるほど。

それから、火雷天神が祭られていた京都の北野に、道真の祟り(たたり)をしずめようと北野天満宮が建立されたそうです。

それから、火雷天神が祭られていた京都の北野に、道真の祟り(たたり)をしずめようと北野天満宮が建立されたそうです。

話をもどし「北野天神絵巻」は、清涼殿に落雷が落ちた時のことが描かれ、雷神=菅原道真という結びつきになり雷神は、恐ろしい存在という印象が残りました。

それほどの力を持つ道真は、いつしか学問の神様としてあがめられるようになります。

俵屋宗達「風神雷神図屏風」のはじまり

ここから「風神雷神図屏風」の絵につながっていくの?

ここから「風神雷神図屏風」の絵につながっていくの?

宗達は、「北野天神絵巻」に影響されて「風神雷神図屏風」を描いたといわれています。これが今までにない初めての試みだったともいわれていますね。

宗達は、「北野天神絵巻」に影響されて「風神雷神図屏風」を描いたといわれています。これが今までにない初めての試みだったともいわれていますね。

それまで風神雷神だけが描かれることはなく、何かの絵の中に描かれていることがあたり前になっていたそうです。

宗達は、ちがったんですね。「風神雷神図屏風」を単独の存在として描いたんです。それが、際立った発想力として高く評価されました。

やっぱりすごい人なんだな。

やっぱりすごい人なんだな。

俵屋宗達 尾形光琳 酒井抱一の「風神雷神図屏風」

俵屋宗達が描いた「風神雷神図屏風」を尾形光琳が模写し、尾形光琳の「風神雷神図屏風」を酒井抱一が模写しています。

俵屋宗達が描いた「風神雷神図屏風」を尾形光琳が模写し、尾形光琳の「風神雷神図屏風」を酒井抱一が模写しています。

それぞれの「風神雷神図屏風」のちがいについてみていきますね。

俵屋宗達

俵屋宗達の「風神雷神図屏風」京都国立博物館は、白い風袋を抱え軽やかに駆け込んでくるようにみえる風神に、黒い煙のような雲に乗り連鼓を背負って駆け下りてくる雷神がいます。

俵屋宗達の「風神雷神図屏風」京都国立博物館は、白い風袋を抱え軽やかに駆け込んでくるようにみえる風神に、黒い煙のような雲に乗り連鼓を背負って駆け下りてくる雷神がいます。

2神とも怒っているような怖い表情ではなく、笑っているかような表情がおもしろさでもあり、そこが逆に怖さを強調して見せています。

宗達の絵の構図には特徴があり、無背景の画面構成がはっきりとしているので、絵が浮かび上がるような印象を焼きつけます。

また、画面の中央に三角の空白ができていることで、画面中心上方に奥行きを感じさせるように構成されています。

なにより屏風にすると画面中央がくぼんだ状態になるので、左右の2神がお互いをにらみ合うようにも会話しているような状態にも見えてきます。

風神雷神が立体的に見えるように計算されているんだよね。

風神雷神が立体的に見えるように計算されているんだよね。

そのとおりです。

そのとおりです。

尾形光琳

次に尾形光琳の「風神雷神図屏風(東京国立博物館)」は、宗達より画面を広げて描かれており雲もしっかりと塗り込んでいます。

次に尾形光琳の「風神雷神図屏風(東京国立博物館)」は、宗達より画面を広げて描かれており雲もしっかりと塗り込んでいます。

雷神のショールが連鼓の前に出ているのですが、宗達の描く雷神のショールは、連鼓の後ろに描かれています。

その結果、光琳の風神雷神は、動きが止まって見えるように描かれているのが特徴です。

たしかに。

たしかに。

酒井抱一

酒井抱一の「風神雷神図屏風(出光美術館)」は、光琳の絵を模写してできています。

酒井抱一の「風神雷神図屏風(出光美術館)」は、光琳の絵を模写してできています。

酒井抱一は、宗達の絵を見ていないので、宗達の「風神雷神図屏風」の意図した表現内容は残っておらず、形だけが残ったように見えるといわれています。

抱一の風神雷神は、人間的な親しみのある表情で描かれているので、本来の怖さとはちがった新しい2神が存在するのが特徴ですね。

同じ「風神雷神図屏風」なのに、俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一それぞれちがって見えるから見る人を楽しませてくれるね。

同じ「風神雷神図屏風」なのに、俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一それぞれちがって見えるから見る人を楽しませてくれるね。

「風神雷神図屏風」は、描く人によりまたちがった魅力があります。

「風神雷神図屏風」は、描く人によりまたちがった魅力があります。

《外部リンク》

【参考文献】

「俵屋宗達 名利を求めず」 著者: 久住 泰正/著 出版者:東京:ミヤオビパブリッシング

「俵屋宗達 琳派の祖の真実」著者: 古田 亮/著 出版者:東京:平凡社

「琳派をめぐる三つの旅 宗達・光琳・抱一」著者: [俵屋 宗達/画] 出版者:東京:博雅堂出版

「日本の美術 No.461 宗達とその様式」著者: 国立博物館(東京 京都 奈良)/監修 出版者:東京:至文堂

「日本の美術 18 宗達と光琳」 出版者:東京:平凡社

-

前の記事

【 訪問 】訪問するときのマナーと準備のすべて 2023.04.07

-

次の記事

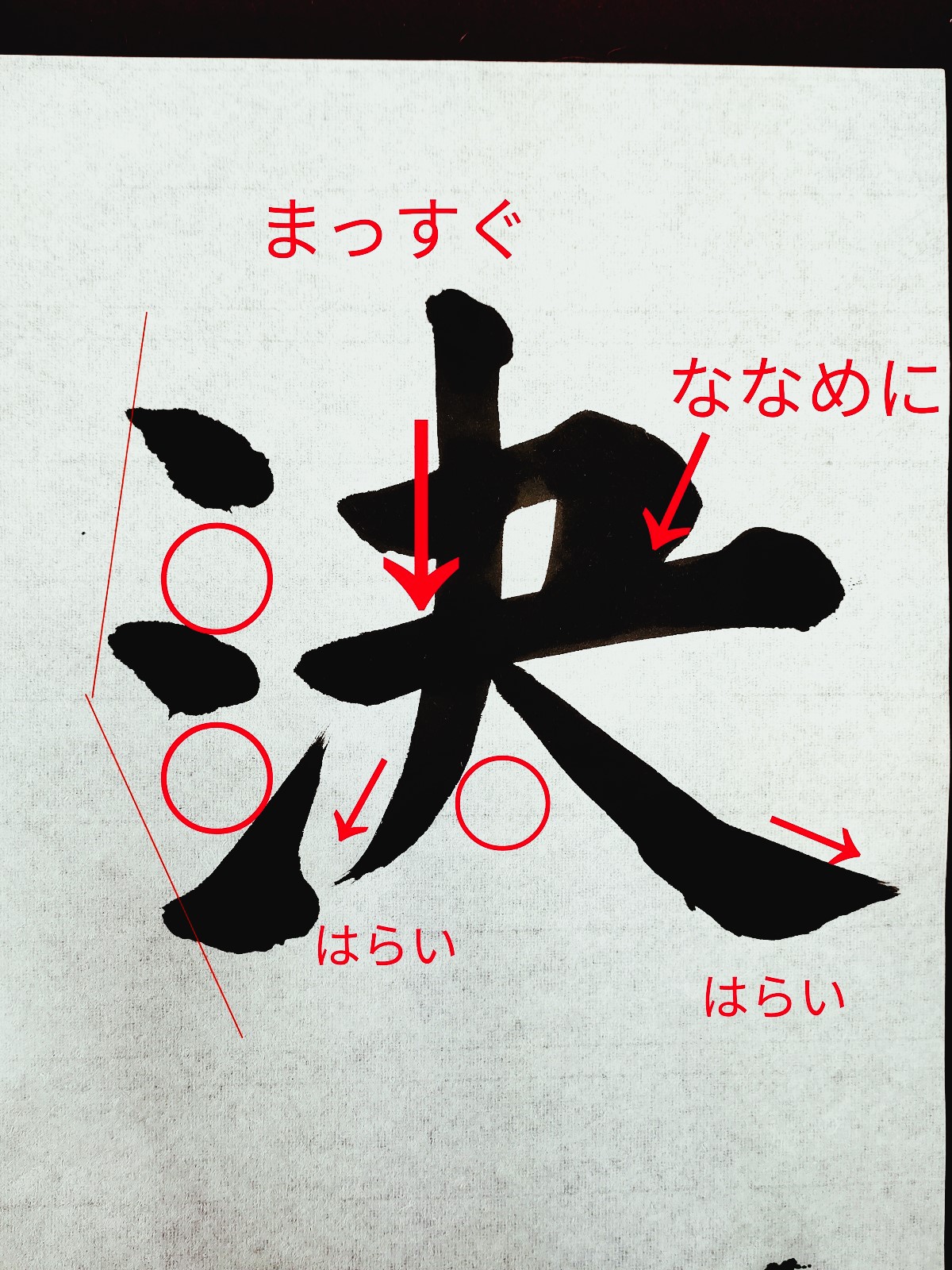

【決】決意表明で選ばれやすい漢字「決」の書道書き方 2024.03.21